利用運送事業

外航貨物利用運送事業

第一種外航貨物利用運送事業

基本的にPort To Portの輸送に係わる免許です。

輸出国の国内運送または、輸入国の国内運送のどちらか片方を含む輸送も可能です。

第二種外航貨物利用運送事業

基本的にDoor To Doorの輸送に係わる免許です。

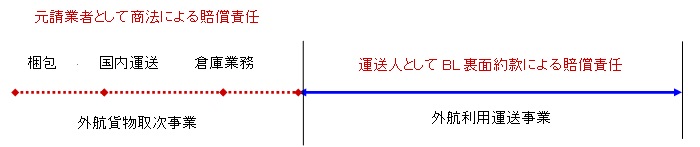

実務的には、第一種外航利用運送事業を持って日本国内の内陸地から梱包や保管業務、国内輸送も含めて元請を行い、Port To PortのB/Lを発行しているケースが大半です。

【フォワーダーの立場】

上記の場合で、国内においての事故があった場合は、元請業者として商法による賠償責任が発生します。

顧客からすれば元請業者である事業者の債務不履行となりますので、第一義的に賠償請求がなされます。

外航貨物利用運送事業における日本の港から海外の港までの事故については、B/Lの裏面約款に規定されている国際条約に基づいての賠償責任を負うこととなります。

求償権放棄の特約を付帯しているので責任が回避されていると勘違いされているフォワーダーさんも散見されますが、国際条約に批准しておりますのでそのようなことはありません。通常この賠償責任に対してのリスクヘッジが一般的に言う『B/L賠償保険(Cargo Indemnity Insurance)』となります。

B/L契約上の損害賠償請求を受ける可能性は二通りございます。

①荷主より、貨物の損害に対しての賠償請求。国際条約に規定されている賠償限度額となり、通常はパッケージリミテーションにより限度額が抑えられていますので部分的な補償しかする必要がありません。

但し、1つのパッケージが小さくて高価な商品の場合や冷凍食品のように解凍損害の場合は、相当額になる可能性があります。

②荷主の外航貨物海上保険を利用して貨物の損害を支払った後の保険会社からの代位求償。