取次事業とは

<外航貨物取次事業>

- 外航(海外輸送)を利用する運送事業に関する取次を行う事業者。

- 日本国内の取次区間で事故が起きた場合、商法により100%賠償義務が発生。

- 海外での事故は、現地の法律や条約(CIM・CMRなど)により責任限度額が決まる。

- 複合輸送証券を発行していても、現地条約内の責任限度が優先される。

<貨物取次事業>

利益は運送会社の請求額+自社の取次手数料のみ。

荷主の依頼に応じて、運送事業者への貨物運送を取り次ぐ事業。

運送契約は自社で結ばないため、荷主に対して運送責任は負わない。

ただし、元請会社としての責任(取次業務の範囲内)は発生。

取次事業の注意点

保険加入が困難 → 被保険利益がないため、賠償保険に加入できない場合がある

粗利益率が低い → 実運送人の仕切値を取得できないため

元受責任リスク → 運送人に過失がなくても、自社が責任を問われる場合あり

情報不足リスク → 自社船荷証券を発行できないため、海外貨物の追跡や事故対応が遅れる

実績不足 → 実運送人に対する信用実績が作りにくい

FCR(Forwarder's Cargo Receipt)の活用

- 取次事業者向けに発行される貨物受領証。

- 荷主に対して運送責任を負わずに、貨物の引き渡しや情報管理を効率化。

- FCRの活用により:

- 海外貨物の追跡・管理がしやすくなる

- 事故発生時の対応スピードが向上

- 実績管理や取次手数料の請求を明確化

まとめ

- 取次事業は「元請けとして荷主との取引を円滑にする」仕組み。

- 利益は小さいが、FCRを活用すると情報管理・業務効率が改善。

- 元受責任や保険加入制限など、リスク面も理解して運用することが重要。

外航貨物利用運送事業の種類

| 種類 | 輸送範囲 | 免許の特徴 |

| 第一種 | Port to Port(港から港) | 輸出国国内輸送・輸入国国内輸送のどちらか片方を含む場合も可 |

| 第二種 | Door to Door(ドアからドア) | 出発地から到着地まで、国内輸送も含めて輸送可能 |

- 実務では、第一種を持って国内で梱包・保管・国内輸送も行い、Port to PortのB/Lを発行するケースが多い。

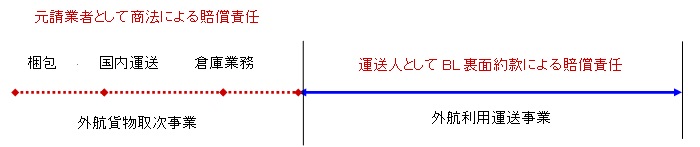

フォワーダーの賠償責任

- 国内での事故 → 元請として商法に基づく賠償責任が発生

- 顧客からの請求は「元請業者=フォワーダー」へ直接行われる

- 港から海外港までの事故 → B/L裏面約款に基づき国際条約の賠償責任

- 輸送責任を免除する特約をつけても、国際条約により責任は回避できない

- 通常、このリスクは B/L賠償保険(Cargo Indemnity Insurance) でカバー

B/L契約上の損害賠償請求のパターン

- 荷主からの直接請求

- 貨物損害に対する賠償請求

- 国際条約に基づく賠償限度額(パッケージリミテーション)で補償

- 小口・高額商品の場合や冷凍食品の解凍損害は、限度額でも高額になる場合あり

- 保険会社からの代位求償

- 荷主が外航貨物海上保険で損害を補償した後、保険会社がフォワーダーに求償

リスク管理のポイント

- 国内事故と国際事故で責任範囲が異なることを理解

- B/L賠償保険で国際事故リスクをヘッジ

- 小口・高額商品の場合は、保険限度額を確認して補償の穴を防ぐ

まとめ

- 第一種・第二種の外航貨物利用運送事業では、輸送範囲に応じて責任が異なる

- 国内事故 → 元請責任(商法)

- 国際事故 → B/L裏面約款・国際条約

- フォワーダーはB/L賠償保険で国際事故リスクをカバー

- 高額・小口貨物のリスクは保険限度額を意識して管理

利用運送・取次事業におけるリスク

受託貨物の損害リスク

対象事業:外航貨物利用運送事業

- 荷主から預かった貨物が損害を受けた場合、B/L上の運送契約に基づく賠償義務が発生

- 請求ケース:

- 荷主から直接請求

- 保険会社から代位求償

第三者や周辺貨物への損害リスク

対象事業:外航貨物利用運送事業

- 元請として手配した輸送業者の事故で第三者や周辺貨物に損害を与えた場合も賠償義務が発生

- 請求ケース:

- 被害者から直接請求

- 実運送人の賠償資力不足で請求される場合

元請会社として被害を与えた場合

対象事業:外航貨物利用運送事業・外航貨物取次事業

- 海外代理店のB/L受け貨物や国内保管・梱包・デバンニング中の事故で発生

- 請求ケース:

- 被害者から直接請求

- 実運送人の賠償能力不足による請求

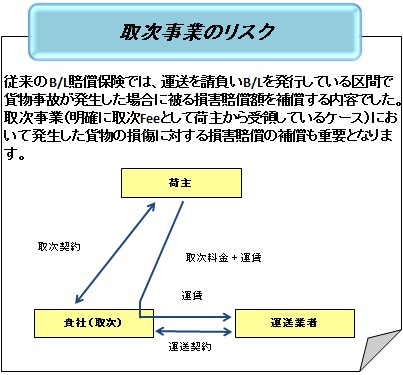

取次業としてのリスク

対象事業:外航貨物取次事業

- 保管・梱包・デバンニング・運送中の事故による荷主への求償

- 請求ケース:

- 荷主から直接請求

- 実運送人の賠償能力不足による請求

荷主に負担を余儀なくさせた損害

- 貨物廃棄費用や残存物片付け費用

- 荷受人倒産による保管料・荷役料

- B/L書類紛失による保管費

- 輸送遅延による急送費・代替品費・返送費

- 機械部品輸送時の航空便費用

- 実運送人倒産・業務停止による追加運送費・保管費

リスク区分別の特徴

① LCL混載業者

- 自社混載業者:CY to CYの責任範囲

- 横持ち・バンニング・デバンニング・最終倉庫までの危険をカバー

- リスク:

- Non-Delivery、積付不良による貨物損害

- パッケージ・リミテーションの適用差で、運送人(NVOCC)と船会社間で任責額に差が発生

- 複数荷主の混載 → 責任額が積み上がる

- 例:100個の貨物 × 1個あたり10万円 → 最大1,000万円

② FCL輸送業者

- CYまでのドレー・最終倉庫までの危険をカバー

- 1B/Lあたりの輸送量が多いため、補償限度額を高額に設定する必要

- 作業工程が少ないため、実運送人の保険活用でリスク低減可

- 注意点:

- コンシールド・ダメージ(損害発生場所不明)の場合、再求償が困難

- NVOCCの任責額がそのまま損害となる可能性

まとめ

- 利用運送・取次事業は、事故発生箇所や契約形態によりリスクが異なる

- LCLは混載業務によるリスクが高く、任責額の差に注意

- FCLは貨物量が多く補償額を設定する必要がある

- コンシールド・ダメージのリスクは、発生場所不明で損害額が膨らむ可能性

- 保険や契約条項を活用し、リスク管理が重要

📌 FCR(Forwarder’s Cargo Receipt)概要まとめ

FCRとは

- フォワーダー(利用運送事業者/取次事業者)が、荷主から貨物を受け取ったことを証明する書類

- 国内受領書(送り状サイン)と同様だが、国際輸送に接続する国内輸送・作業・保管を対象

主な用途

- 国内ドア集荷 → 指定倉庫搬入

- CY/CFSへの搬入・引き取り

- 通関・保管・荷役作業を含む国内輸送

利用方法

- 荷主またはベンダーから貨物受領時に発行

- 裏面に標準取引条件(約款)を明示

- 契約書の代替機能を持つ

利用メリット

- 国内輸送・保管等に関する 準契約書

- 貨物受取・状態の証明書

- 責任範囲を明確化(フォワーダー・下請・荷主間)

👉 トラブル時の解決根拠に

👉 別途契約書不要(見積書に条件明示で代替可能)

リスクヘッジ

- 標準取引条件に基づき賠償範囲を限定

- 国内輸送・作業ごとの個別契約が不要

- 保険加入(貨物賠償保険など)が可能に

関係者別メリット

荷主

- 窓口一本化でスムーズな損害処理

- 権利義務が明確化 → リスク管理が容易

元請フォワーダー

- 下請けの責任範囲を明示

- 海外代理店・顧客への説明がしやすい

下請運送会社

- 自社責任範囲を限定

- 作業完了書・貨物受領書として活用可能

注意点

- 梱包不備等は保険でカバーされない場合あり

- 標準取引条件を必ず提示(見積書に明記)

- 利用は自己責任、適法性・適切性は各社で確認

✅ まとめ

FCRは、

- 国内輸送~国際輸送接続までをカバーする「貨物受領書」

- 標準取引条件で 契約・証明・リスク管理 を一体化

- 荷主・フォワーダー・下請の三者にとって、契約簡素化と責任範囲明確化の効果